Expertises

Droit, technologies & prospectives

interview / Alexandre DIEHL

CONTRATS LOGICIELS : TOUS CAPTIFS ?

Droit, technologies & prospectives

Tous les mois, toute l'actualité du numérique... Et tellement plus !

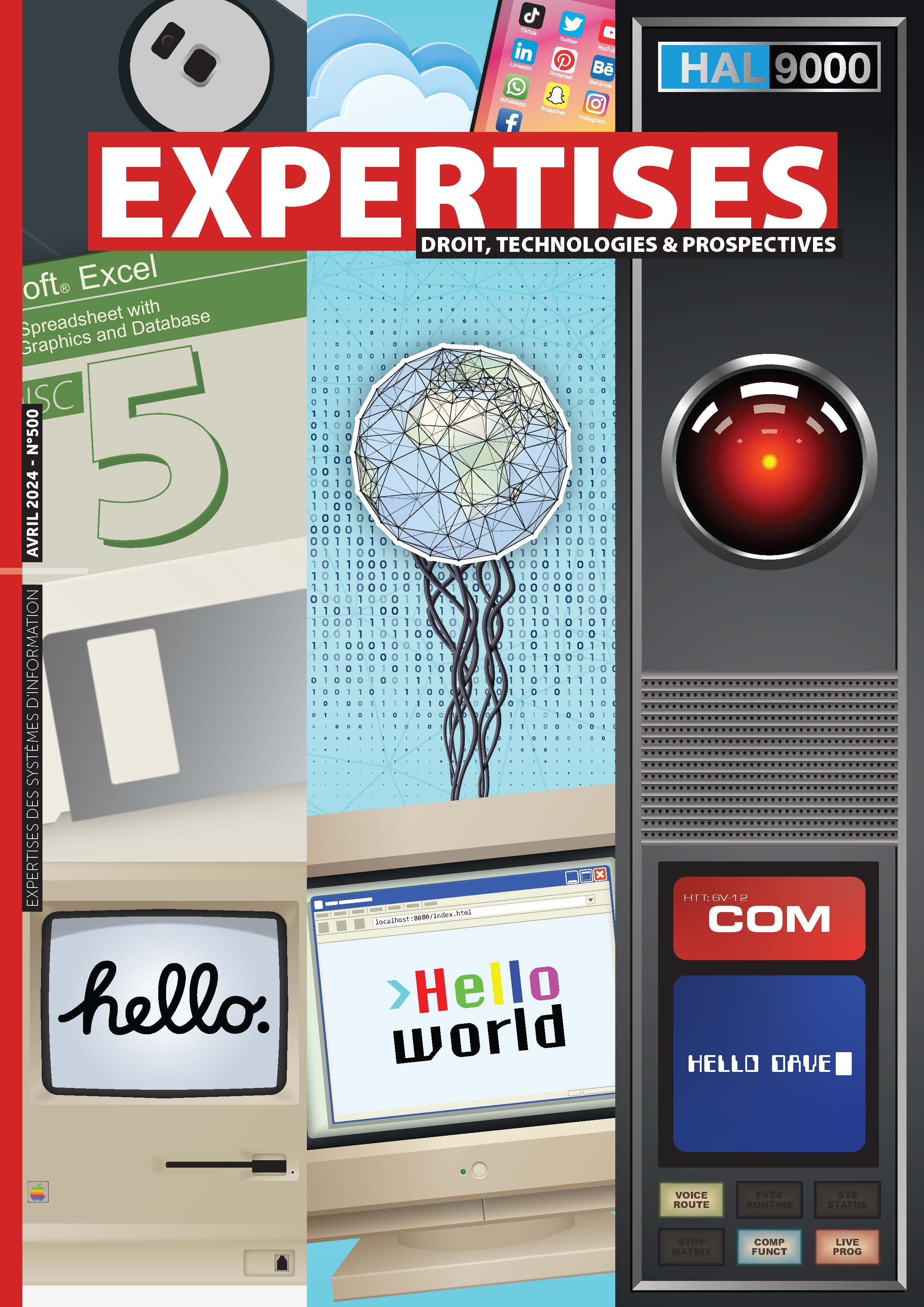

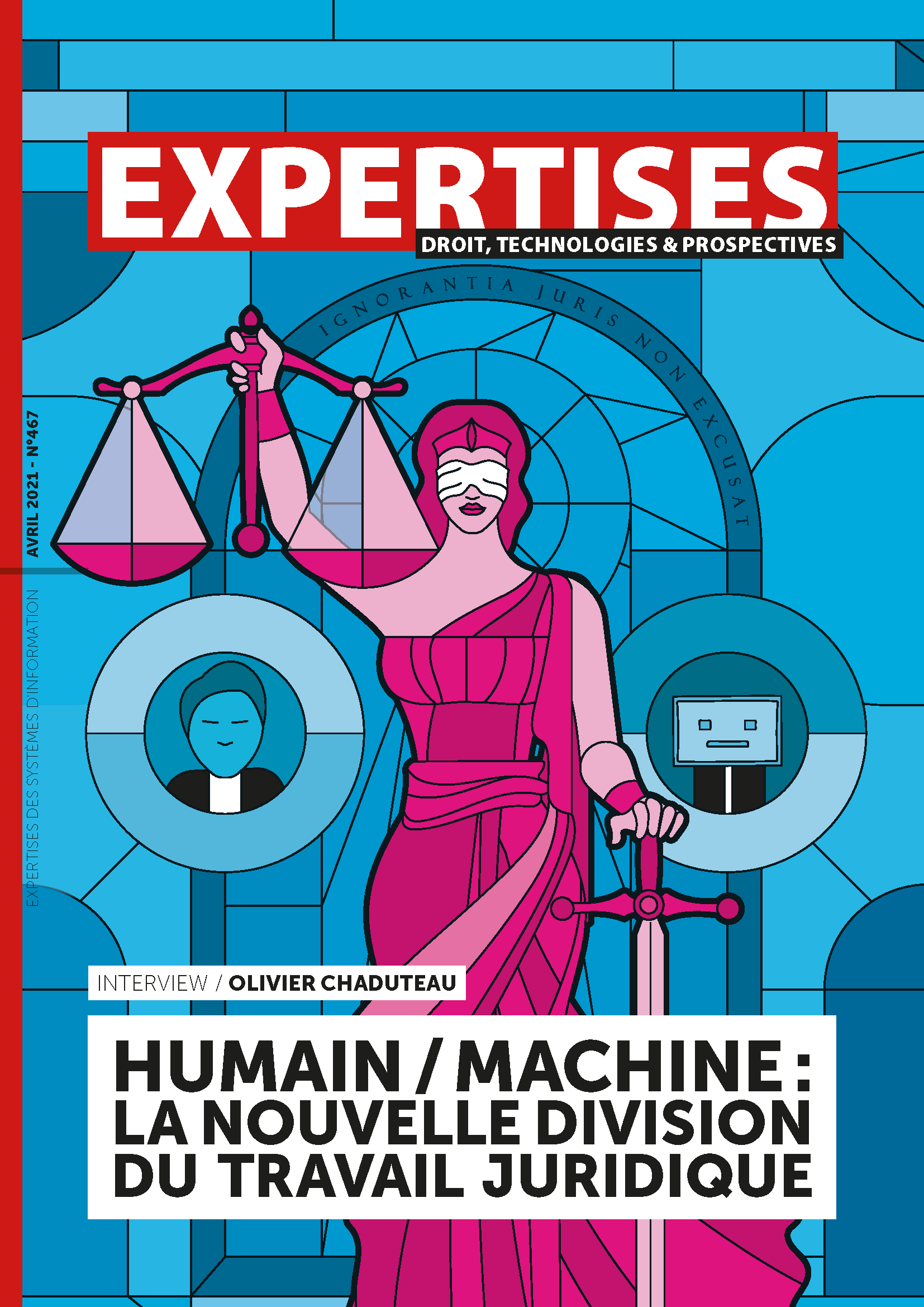

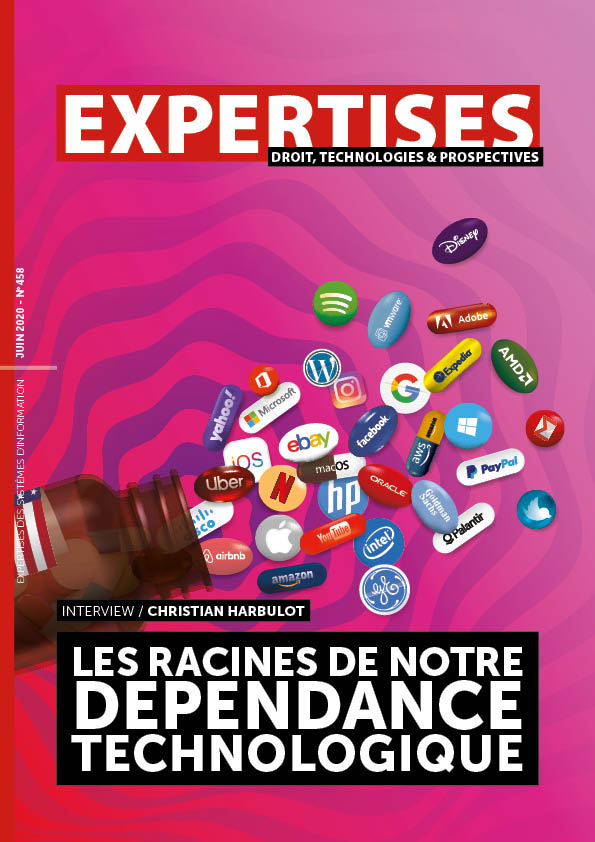

Nos derniers numéros

N°457 – mai 2020

N°457 – mai 2020 N°456 – avril 2020

N°456 – avril 2020 N°455 – mars 2020

N°455 – mars 2020 N°454 – février 2020

N°454 – février 2020

N°452 – décembre 2019

N°452 – décembre 2019 N°451 – novembre 2019

N°451 – novembre 2019 N°450 – octobre 2019

N°450 – octobre 2019 N°449 – septembre 2019

N°449 – septembre 2019 N°448 – juillet 2019

N°448 – juillet 2019

Sommaire

Edito

Focus

En bref

L’information rapide sur le monde du numérique

Magazine

L’information légale et jurisprudentielle du numérique

Interview

Doctrines

Contractualiser sous Dora : la conciliation d’intérêts divergents

L’originalité du logiciel : CQFD

Entre innovation technologique et garanties fondamentales

Transparence légale et protection des données des dirigeants : un équilibre sous tension

Le paradoxe d’alignement

Quand les juges disent non

Base légale : les difficultés liées au consentement

L'édito du mois

Interdépendance

En cette période d’instabilité géopolitique, la dépendance technologique à l’égard des Etats-Unis inquiète de plus en plus les Européens. Une illustration de cette crainte a pu être fournie par la révélation, le 15 mai dernier, par une dépêche de l’Associated Press, du fait que le procureur en chef de la Cour pénale internationale n’avait plus accès à ses courriels car Microsoft avait supprimé son compte de messagerie. Cette nouvelle s’inscrivait dans le cadre des sanctions prises contre le bureau du procureur de la CPI, en application d’un décret de Donald Trump du 6 février dernier, en réaction aux mandats d’arrêt visant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant.

Le président de Microsoft, Brad Smith, a cependant affirmé n’avoir ni arrêté ni suspendu ses services à la Cour. Malgré les démentis, cette affaire de déconnexion d’e-mails montre que l’arrêt des services numériques par les entreprises technologiques américaines dans un contexte transatlantique conflictuel sur le plan commercial ou réglementaire n’est pas un risque théorique. Selon Synergy Research, près de 72 % du marché européen du cloud est dominé par trois entreprises américaines : AWS, Microsoft Azure et Google Cloud.

De leur côté, ces dernières veulent sécuriser leurs relations avec les Européens. Le 30 avril dernier, sur son blog, Microsoft s’est voulu rassurant en rappelant sa dépendance économique vis-à-vis de l’Europe. Sur la question sensible des lois extraterritoriales américaines, elle a affirmé que « dans le cas peu probable où un gouvernement nous ordonnerait de suspendre ou de cesser les opérations cloud en Europe, nous nous engageons à ce que Microsoft conteste rapidement et vigoureusement une telle mesure en utilisant toutes les voies juridiques disponibles, y compris en intentant une action en justice devant les tribunaux. En incluant un nouvel engagement européen en matière de résilience numérique dans tous nos contrats avec les gouvernements nationaux européens et la Commission européenne, nous rendrons cet engagement juridiquement contraignant pour Microsoft Corporation et toutes ses filiales ».

De même AWS a adopté une stratégie de confiance en annonçant la création d’AWS European Sovereign Cloud pour la fin 2025, avec une holding et trois filiales basées en Allemagne. Le géant assure qu’« il n’y aura aucun contrôle opérationnel en dehors des frontières de l’UE. (… et que) l’entité et son équipe de direction devront se conformer à toutes les lois et réglementations applicables en Allemagne et dans l’UE », sans toutefois évoquer les lois extraterritoriales américaines comme les Fisa et Cloud Act. Il affirme par ailleurs que « Depuis […] juillet 2020, nous n’avons reçu aucune demande d’application de la loi ayant entraîné la divulgation au gouvernement américain de données de contenu d’entreprise ou de gouvernement situés en dehors des États-Unis. ». De même, Oracle assure que les clouds OSC respectent ainsi tous les critères de souveraineté exigés par les États européens dans alesquels ils sont implantés.

Un cloud étanche et vraiment souverain passe cependant nécessairement par une solution européenne et non par des filiales européennes de sociétés américaines, ou chinoises ou autres. L’Europe dispose d’un projet de certification européenne de services cloud, l’EUCS, mais qui, depuis cinq ans, ne se concrétise pas, faute d’accord sur les modalités. L’harmonisation des certifications de cybersécurité des services cloud dans toute l’UE créerait pourtant un marché unique du cloud en Europe, puisque tout service certifié dans un État membre serait automatiquement reconnu dans les 26 autres. Si les Européens sont de plus en plus conscients de la nécessité de réduire leur dépendance technologique à l’égard des Etats-Unis, sans certification claire et exigeante commune, difficile de voir émerger des alternatives crédibles européennes et de se passer de solutions numériques américaines.

Le focus du mois

Stop aux accords de non-débauchage dans l’IT

C’est une première en Europe : l’Autorité de la concurrence a sanctionné quatre sociétés des secteurs de l’ingénierie, du conseil en technologie et des services informatiques pour avoir conclu des accords de non-débauchage.

Tous les métiers du numérique sont en tension. La main-d’œuvre qualifiée est rare et les postulants le savent. Ils n’hésitent pas à en tirer avantage et à faire monter les prix de leur salaire en faisant jouer la concurrence. Pour s’en prémunir, certaines entreprises ont conclu des accords de non-débauchage, prenant la forme de « gentlemen agreement », pour s’interdire mutuellement de solliciter et d’embaucher leur personnel respectif. Le 11 juin dernier, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision historique qui sanctionne deux ententes distinctes, entre Ausy et Alten d’une part, ainsi qu’entre Expleo et Bertrandt d’autre part, pour avoir mis en place des accords généraux de non-débauchage. L’Autorité juge ces pratiques anticoncurrentielles et les assimile « à des cartels à l’achat », prohibées par l’article 101.1, c) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Elle a prononcé à l’encontre d’Alten, Expleo et Bertrandt une sanction globale de 29,5 millions d’euros. Ausy, quant à elle, a bénéficié d’une exonération totale de sanctions en raison de son statut de demandeur de clémence.

L’affaire a débuté en avril 2018 quand Ausy, devenue Randstad Digital, a fait une demande de clémence auprès de l’Autorité de la concurrence après avoir révélé un accord entre Ausy et ESN Alten mis en œuvre entre 2007 et 2016, interdisant le débauchage mutuel et l’embauche, y compris via des candidatures spontanées de business managers travaillant pour l’entreprise concurrente. Randstad l’avait découvert quand elle avait racheté Ausy en 2018. Sur la base de ces informations, des opérations de visites et de saisies avaient été réalisées en novembre 2018 auprès d’Ausy et d’Alten mais aussi d’Expleo et Bertrandt corroborant les dires du groupe de conseil et d’ingénierie. Bertrandt et Expleo avaient, de leur côté, conclu un accord, en vigueur entre février et septembre 2018, sur le non-débauchage de leur personnel respectif et l’embauche en cas de candidatures spontanées.

C’est la première fois en Europe qu’une autorité de la concurrence condamne des accords de non-débauchage passés entre des entreprises. L’autorité française s’était déjà prononcée sur de tels accords dans une décision Préfabéton du 3 juin 2024 dans laquelle elle avait sanctionné quatre ententes dont l’une d’elles comportait dans son contrat une clause de non-débauchage. Mais la nouveauté de la décision du 11 juin dernier réside dans le fait que l’atteinte porte exclusivement sur un accord général de non-débauchage, sans autre comportement anticoncurrentiel. « Prises isolément, ces pratiques de non-débauchage sont des pratiques anticoncurrentielles équivalant à des cartels à l’achat, et donc des restrictions de concurrence par objet compte tenu de leur teneur, objectif et contexte (juridique et économique) », peut-on lire dans le communiqué (*). Elle rappelle cependant que les accords ou des clauses de non-débauchage ne sont pas anti-concurrentiels en soi, à condition, indique l’Autorité, qu’ils soient précis et délimités dans le temps.

Autre nouveauté : en plus des sanctions financières, l’autorité française a prononcé une injonction de publication du résumé de la décision sur LinkedIn, en plus de celle sur l’édition électronique et papier du Monde Informatique. « Nous avons considéré qu’elle serait éclairante au regard de la nature de la plateforme », a commenté Benoît Coeuré, président de l’Autorité de la concurrence.

Cette dernière prête une attention particulière au secteur numérique où les ressources humaines qualifiées représentent particulièrement un enjeu de compétitivité, comme elle l’a rappelé dans son avis du 28 juin 2024 sur le fonctionnement concurrentiel du secteur de l’intelligence artificielle générative. « Pour l’IA générative, comme pour le reste du secteur du numérique, les ressources humaines constituent en effet un bien particulièrement rare et disputé par les entreprises, en recherche perpétuelle de talents et de moyens pour les fidéliser ». En effet, le secteur des services numériques (730 000 salariés en France), « connaît un turnover important (…) et la « compétence est rare et elle joue un rôle pour la compétitivité », précise Benoît Coeuré. Il ajoute que « ces accords sont également de nature à nuire aux besoins des entreprises en matière RH et donc à leur performance économique ». Il espère que la décision aura un rôle de sensibilisation pour les entreprises et leur permettra d’évaluer leurs pratiques.

Si l’autorité française est la première à avoir remis en cause ces accords pris isolément, ce sujet préoccupe ses homologues européens. Le 2 juin dernier, la Commission européenne a infligé une amende de 329 millions d’euros à Delivery Hero et Glovo, qui avaient conclu une entente dans le secteur de la livraison de denrées alimentaires en ligne, qui comportait un accord de non-débauchage de leurs salariés respectifs, un échange d’informations commercialement sensibles et une répartition des marchés géographiques. « C’est la première fois que la Commission sanctionne un accord de non-débauchage, selon lequel les sociétés cessent de se faire concurrence pour recruter les meilleurs talents et réduisent les perspectives qui s’offrent aux travailleurs », a déclaré Teresa Ribera, première vice-présidente de la Commission européenne.

L’Autorité de la concurrence envoie un signal clair : le marché du travail est soumis au droit de la concurrence. Si les ressources humaines représentent un atout stratégique pour les secteurs de l’ingénierie, du conseil en technologie et des services informatiques, il y a des règles à respecter.

L'invité du mois

Interview / Alexandre Diehl

Contrats logiciels : tous captifs ?

Les entreprises sont dépendantes des éditeurs de logiciels. Le passage des licences perpétuelles à la souscription d’un abonnement annuel, ou encore du passage « on-premise » au cloud a accentué cette dépendance. Et les contrats ne sont souvent guère négociables, ils le sont un peu plus quand le client est une grosse OTI, voire un grand groupe. Si le rapport de force est la clé de la négociation, le droit reste une arme. Et il ne faut pas la sous-estimer, pense Alexandre Diehl. Avocat depuis 25 ans et technophile averti, il intervient auprès de ses clients dans leur négociation avec leurs fournisseurs de technologie et nous fait part de son expérience, de ses stratégies, de sa vision sur la réversibilité, la localisation des données, etc.

Sylvie Rozenfeld : Broadcom avait imposé le passage d’une licence perpétuelle à l’abonnement pour les logiciels VMWare, avec une hausse considérable du prix. Les clients de VMWare, titulaires d’une licence perpétuelle dont le support venait à expirer, ont dernièrement reçu une lettre de Broadcom, qui « exige immédiatement l’arrêt de toute utilisation des services de support associés aux logiciels VMware, y compris les versions de maintenance/mises à jour, les versions mineures, les versions majeures/mises à niveau, les extensions, les améliorations, les correctifs, les corrections de bugs ou les correctifs de sécurité (à l’exception des correctifs de sécurité zero-day) ». Cet exemple est caractéristique de la dépendance dans laquelle se trouve les utilisateurs à l’égard de leurs fournisseurs informatiques, d’autant plus s’il s’agit de solutions structurantes de leur activité comme les ERP.

Vous êtes avocat spécialisé en IT. Ne pensez-vous pas qu’avec le SaaS et le cloud et donc l’abandon des licences perpétuelles au profit de l’abonnement, une marche supplémentaire vers la dépendance des entreprises à l’égard de leur fournisseur est franchie ?

Alexandre Diehl : Avant de répondre à votre question, j’aimerais revenir sur l’affaire Broadcom. J’ai la chance de participer aux travaux d’Alliancy, un média / think tank qui travaille avec les DSI sur plein de sujets dont la thématique de la dépendance technologique. Et nous avons pas mal étudié le cas Broadcom avec de vrais retours de terrain, les histoires peuvent parfois faire peur. Fin 2023, Broadcom avait envoyé une lettre annonçant des modifications de contrat, allant du passage des licences perpétuelles à la souscription d’un abonnement annuel, ou encore du passage « on-premise » au cloud, donc limité dans le temps. Ce changement s’est accompagné d’une augmentation considérable du prix de l’abonnement de la maintenance et de la souscription, parfois jusqu’à 11 fois pour le même produit. Des sociétés importantes comme Thalès ou Orange ont vu leur facture multipliée par trois ou quatre. Mais ces grands comptes ont intenté des actions en justice et ils les ont toutes gagnées. Le tribunal de commerce de Paris, désormais tribunal des activités économiques de Paris, a désigné un même juge pour traiter ces affaires. Et il a fait appliquer les contrats, avec des astreintes de l’ordre de 5 000 à 10 000 € par jour de non-application du contrat et même 50 000 € d’astreinte par jour de retard ou par infraction constatée pour Thales. À la manière de Trump, Broadcom a tapé très fort, de manière complètement excessive et déraisonnée, pour revenir à quelque chose d’un peu plus modéré mais quand même à son avantage. Des négociations ont eu lieu ainsi et Broadcom a baissé parfois ses prétentions parfois non. On ne sait pas trop pourquoi. Et il est même arrivé que Broadcom revienne en arrière en maintenant pour certains une licence perpétuelle. Il semble que ce soit un peu à la tête du client. Certains ont eu des réductions de prix, d’autres pas. Pour d’autres, la date du changement prévue le 30 juin a été repoussée au 31 décembre. Il y a probablement eu des négociations mais on ne le dit pas car c’est confidentiel. Je sais aussi que de très grands groupes français qui n’ont ni contesté ni négocié, n’ont jamais reçu de deuxième lettre annonçant une baisse du prix. Par déduction, je suis convaincu que ceux qui ont obtenu une révision du prix ont négocié. Il n’y a aucune règle claire sur la pratique de Broadcom. C’est un exemple particulier. Broadcom n’est pas le premier grand prestataire ou éditeur qui abuse de la dépendance des clients vis-à-vis d’eux-mêmes. On pourrait parler d’Oracle, de SAP, de Microsoft.

Comment s’imposent-ils ?

En changeant soudainement les prix, en changeant unilatéralement l’accès à des fonctionnalités ou en les rendant payantes alors qu’elles étaient gratuites, en changeant les technologies, ou encore en imposant d’acheter des nouvelles technologies en violation ouverte avec le contrat. Et il n’y a pas de discussion. Le gain financier va tellement au-delà du risque de perdre devant un tribunal. Qu’est-ce que 5 000 € par jour d’astreinte face aux dizaines de milliards d’euros gagnés par un éditeur ?

Certaines entreprises cèdent. Pouvaient-elles juridiquement s’y opposer ?

Oui, c’est ce qu’a fait Thales qui est allé devant le tribunal de commerce. La clé, c’est toujours la négociation préalable du contrat. Par exemple, Thales avait pu négocier effectivement des contraintes juridiques dans son contrat. Pas l’accès aux codes sources mais des délais de réaction assez courts. Et lorsqu’il a reçu ce courr…

Les doctrines du mois

Contractualiser sous Dora : la conciliation d’intérêts divergents

D’un côté, les entités financières visées sont tenues de renforcer de manière massive leurs contrats avec leurs fournisseurs. D’un autre côté, les prestataires informatiques doivent concilier les exigences de leurs clients avec leur modèle de fourniture de services et la loi qui leur est applicable. Un « clash » d’intérêts divergents ou une adaptation des offres au secteur financier ?

L’originalité du logiciel : CQFD

L’action en contrefaçon de logiciel bute souvent sur la démonstration du caractère protégeable du programme. La jurisprudence récente donne des pistes pour comprendre les attentes des tribunaux et identifier les principaux pièges à éviter. L’étude de ces décisions permet de comprendre les étapes nécessaires de la démonstration judiciaire, pour mettre toutes les chances de son côté.

Entre innovation technologique et garanties fondamentales

La cour de cassation publie un rapport sur l’usage de l’IA dans le système judiciaire. Objectif : améliorer l’efficacité des magistrats tout en garantissant un strict encadrement éthique et juridique. Dans la même veine que le rapport du Sénat analysé dans ces pages en mars dernier, le mot d’ordre reste celui d’une justice augmentée, mais toujours humaine.

Transparence légale et protection des données des dirigeants : un équilibre sous tension

La combinaison des données personnelles de dirigeants de sociétés figurant sur différents documents ou différentes plateformes publiques peut révéler des informations que la personne concernée ne souhaitait pas rendre public. Face à ces risques d’atteintes à la vie privée, une protection limitée.

Le paradoxe d’alignement

Les grands modèles de langage (LLM) révolutionnent notre rapport à l'intelligence artificielle (IA), notamment depuis l'IA générative avec ChatGPT. Ils promettent une IA éthique et sécurisée. Dans une quête d’alignement sur nos valeurs, certains cherchent à concevoir une IA vertueuse, robuste et fiable, et contrôlée. Ne risquons-nous pas aussi de la rendre plus vulnérable aux détournements et aux manipulations ? L'équilibre est fragile, et l’enjeu est colossal. L'auteur propose d'apporter des éléments de réponse à cette question en suspens, et d'en étendre la portée aux réseaux sociaux.

"Toute vertu est un juste milieu entre deux vices, l'un par excès, l'autre par défaut". Aristote, dans Éthique à Nicomaque

Quand les juges disent non

Sur les derniers mois, une évolution notable s’est dessinée pour ce qui concerne l’acceptabilité de la signature électronique au niveau des cours d’appel, avec un taux de rejet significativement plus important que ce que l’on avait coutume de voir. Nous analysons ici cette tendance.

Base légale : les difficultés liées au consentement

Comme chaque mois, Alexandre Fievée tente d’apporter des réponses aux questions que tout le monde se pose en matière de protection des données personnelles, en s’appuyant sur les décisions rendues par les différentes autorités de contrôle nationales au niveau européen et les juridictions européennes. Ce mois-ci, il se penche sur la question du choix de la base légale et de l’appréciation restrictive des conditions de validité du consentement.

Tous les mois, toute l'actualité du numérique... Et tellement plus !

FORMULES D'ABONNEMENT